CÉLÉBRITÉS

Martha Stettler (à droite) avec Alice Dannenberg (1894)

Paysage de montagne par Martha Stettler

"Dans le jardin du Luxembourg", par Martha Stettler

Portrait par Martha Stettler

Une histoire dans l’Histoire...

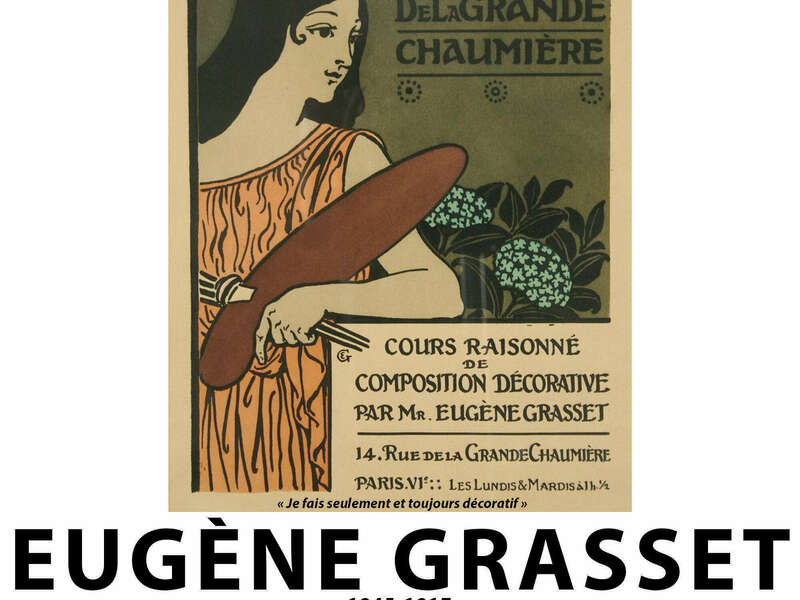

C’est en 1904 que Martha Stettler (1870-1945), artiste peintre suisse, crée l’Académie de la Grande Chaumière, atelier dédié à la peinture et à la sculpture d'après modèle vivant pour les femmes artistes dans le quartier de Montparnasse. (biographie complète ici)

À l’époque, ce dernier sort de terre : la vie commence, les logements sont abordables. Il y a de la place pour s’installer. Depuis quelques siècles déjà, la jeunesse aime à se délasser dans ce qui est un village à la campagne avec ses nombreux bals et jardins. Dans leur sillage, des gens de milieu modeste y viennent aussi parce qu’ils trouvent à s’employer dans de nombreuses petites fabriques.

L’Académie de la Grande Chaumière, indissociable dès lors de Montparnasse, est la seule institution qui, au début du XXème siècle, ouvre la voie à l’Art Indépendant, laissant s’exprimer toutes les formes ou techniques, libérant ses visiteurs et ses artistes des tendances académiques contraignantes artistiquement, mais aussi intellectuellement. Elle sera, en quelque sorte, un lieu de résistance et de création pure.

"Les petites mamans", par Martha Stettler (1908)

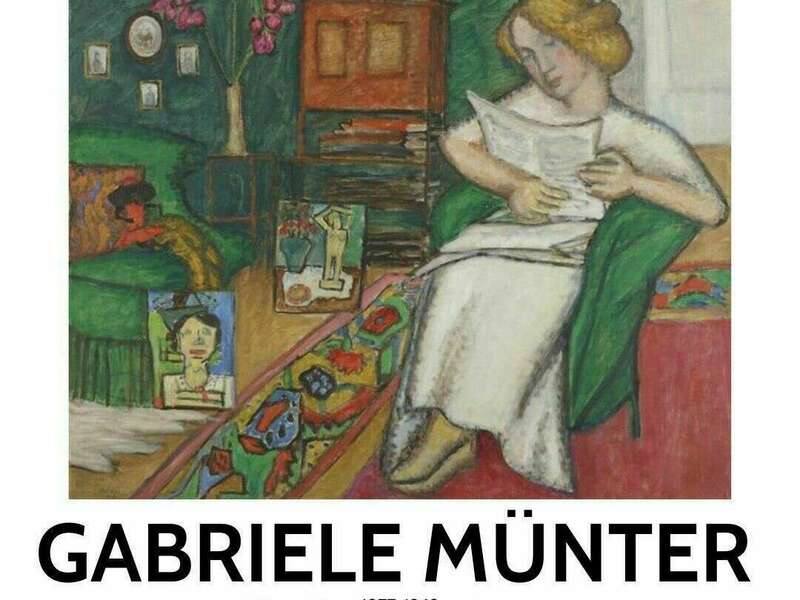

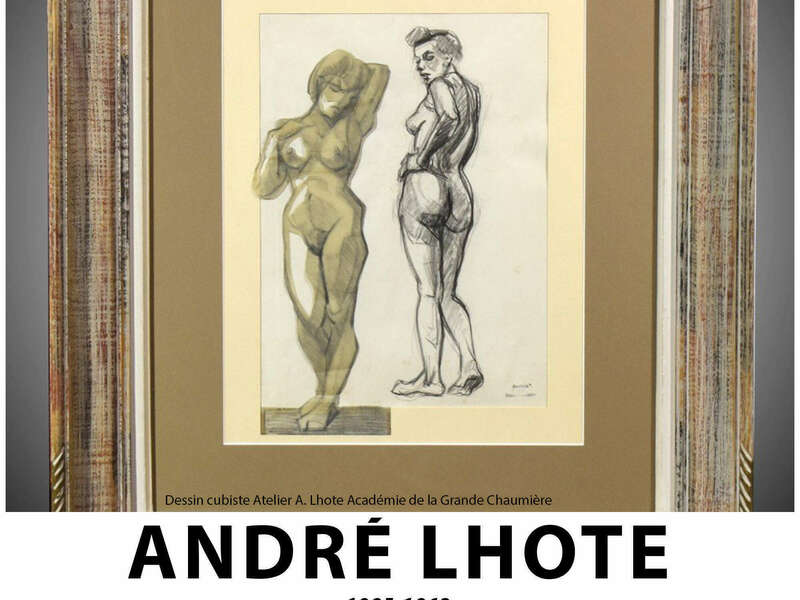

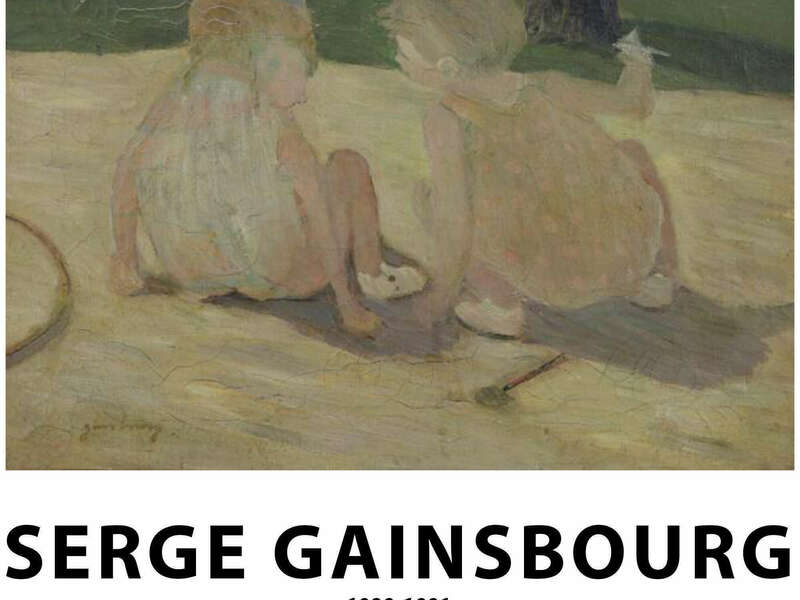

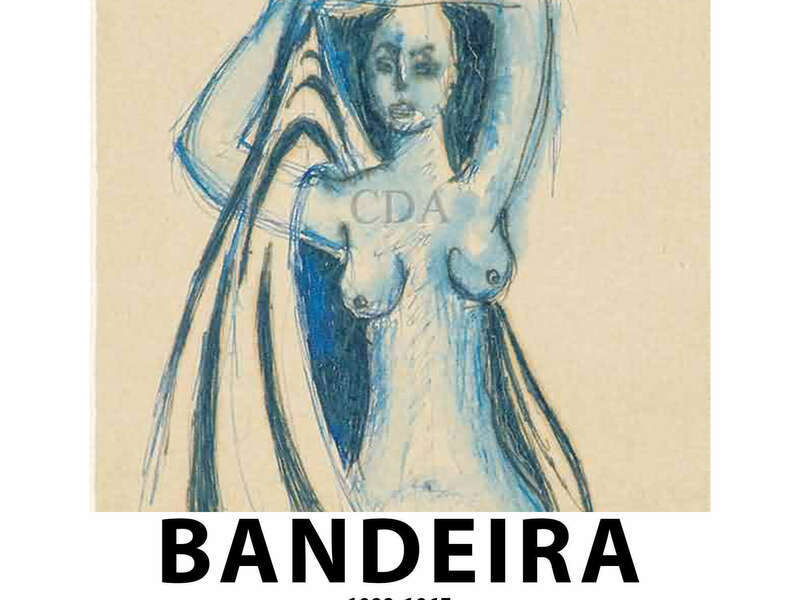

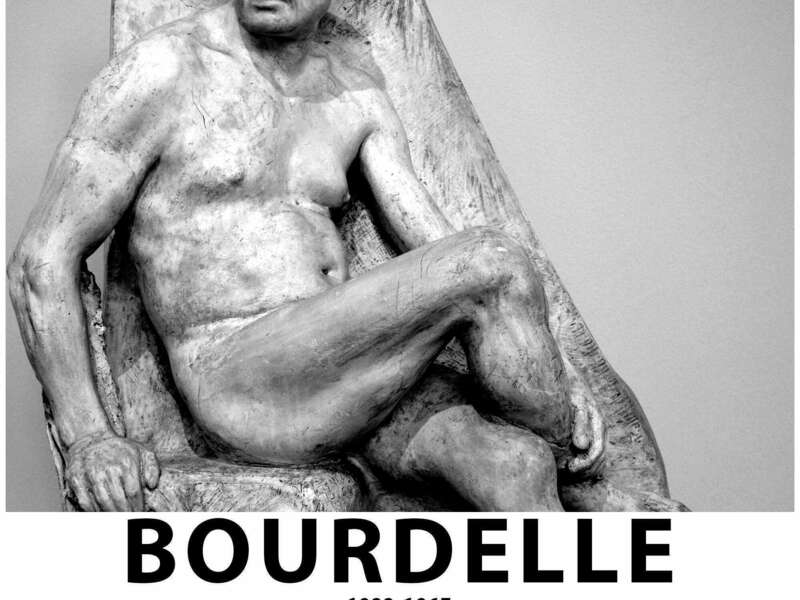

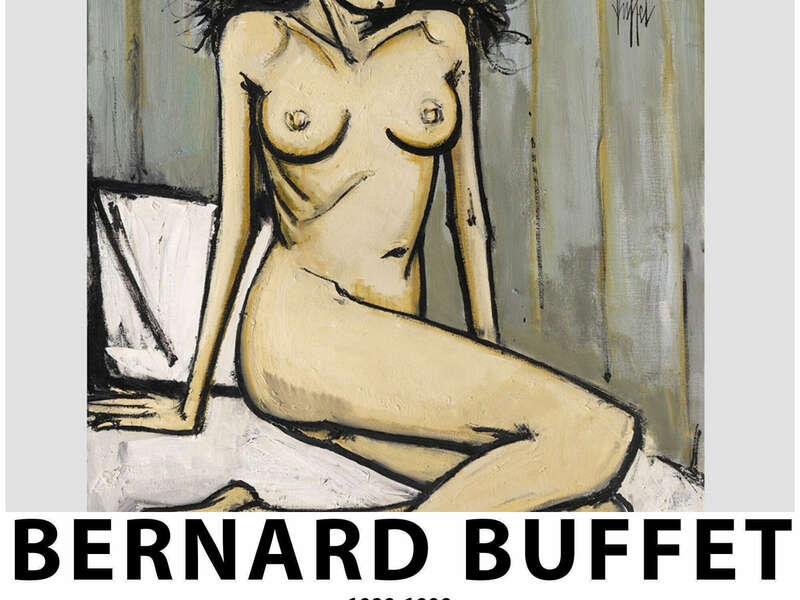

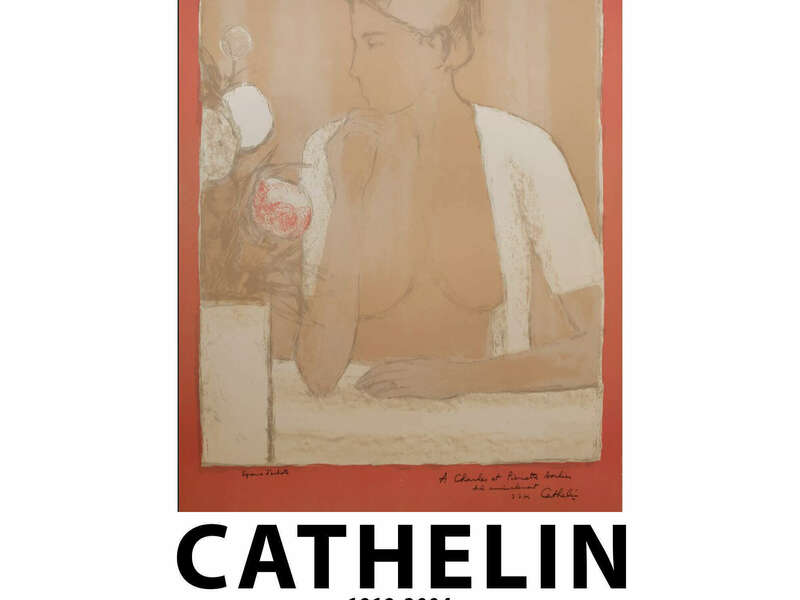

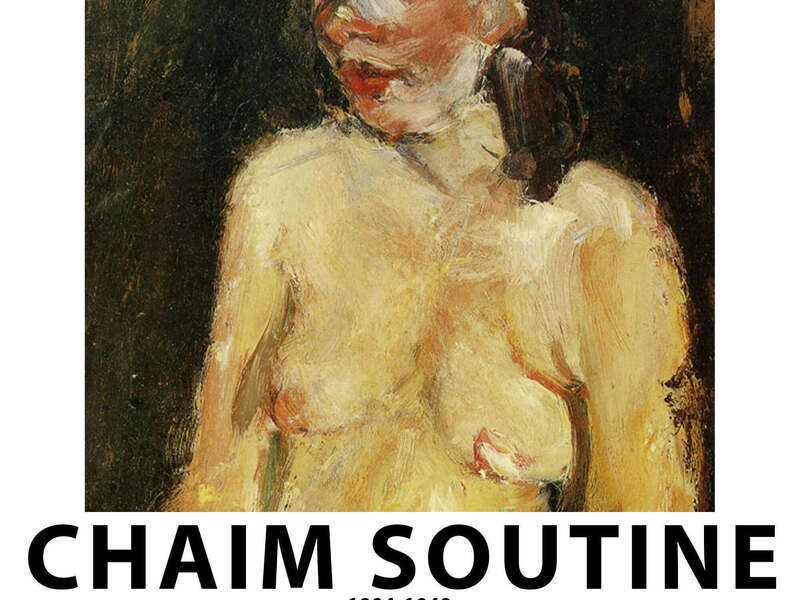

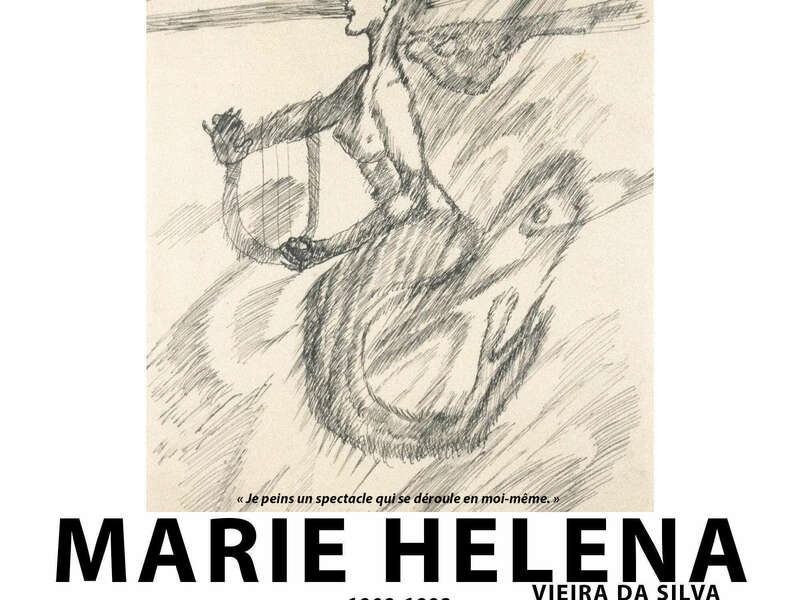

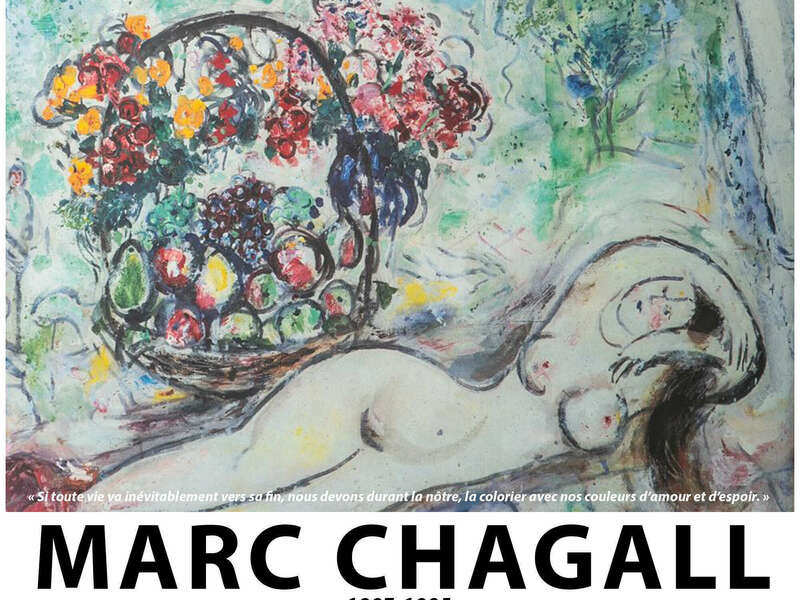

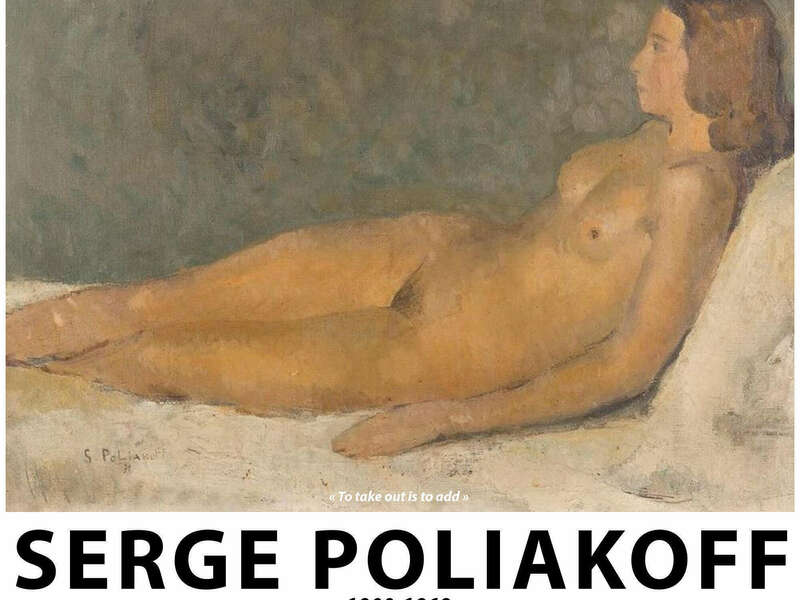

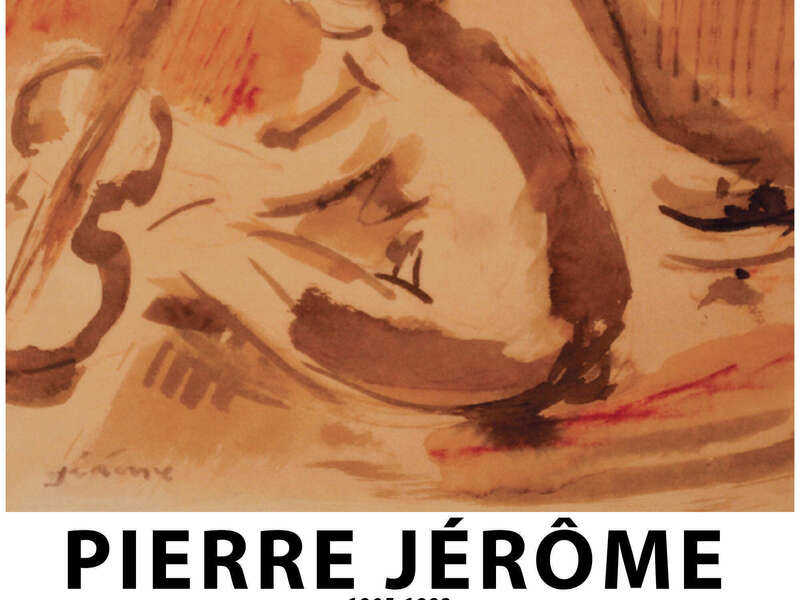

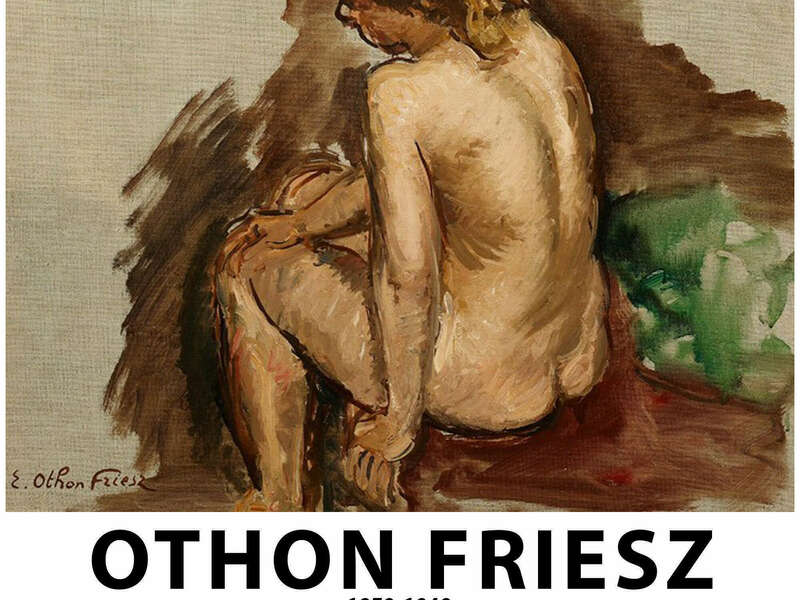

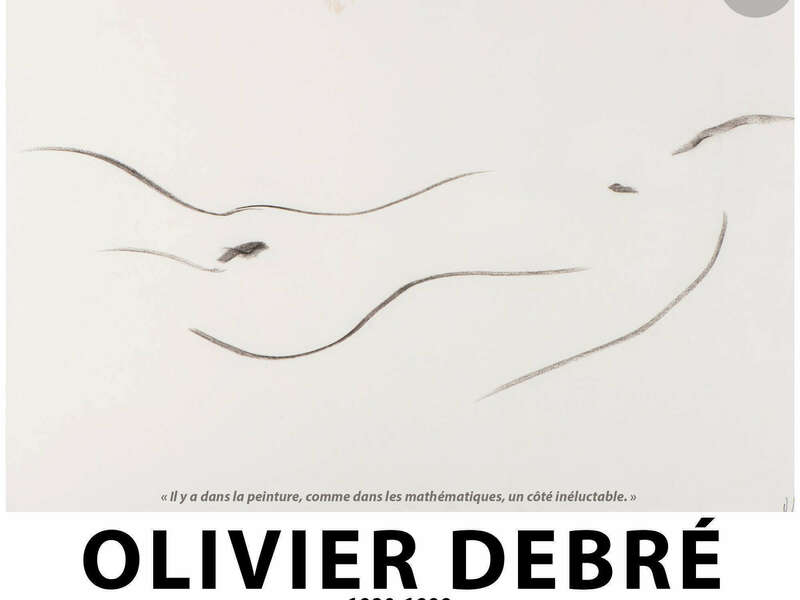

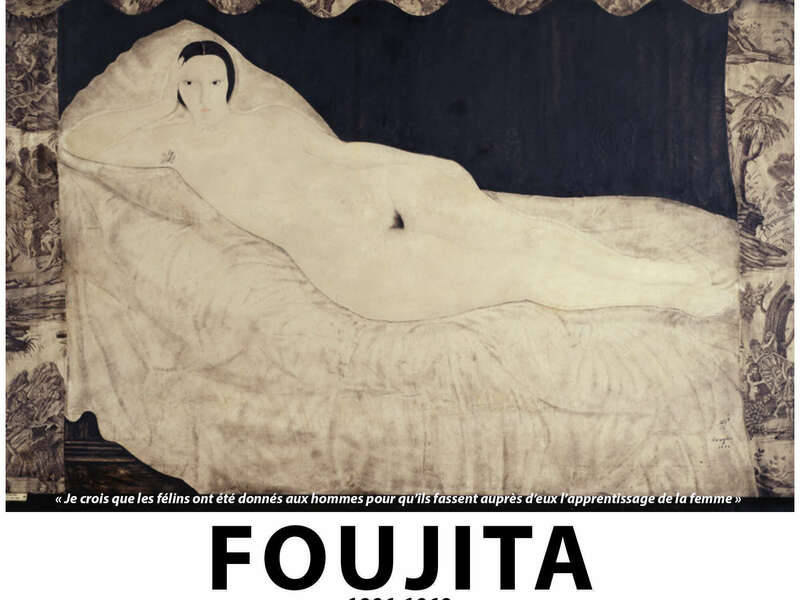

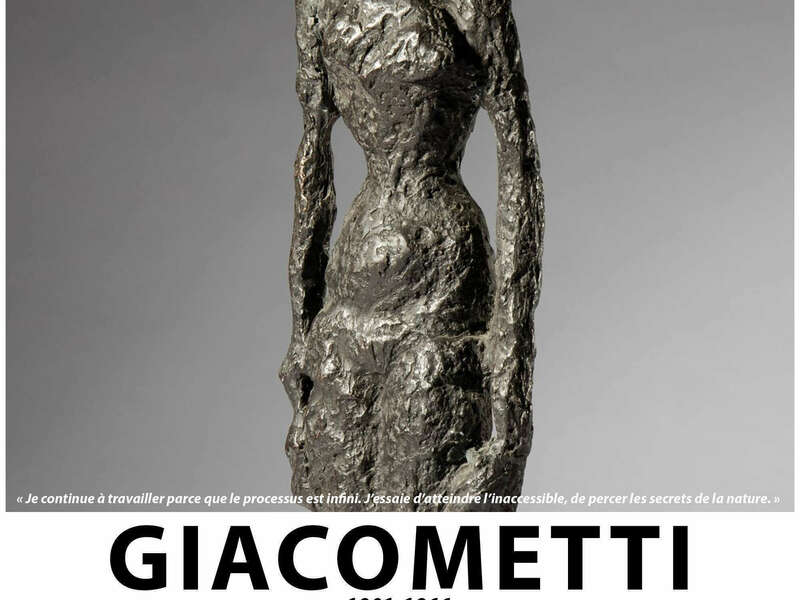

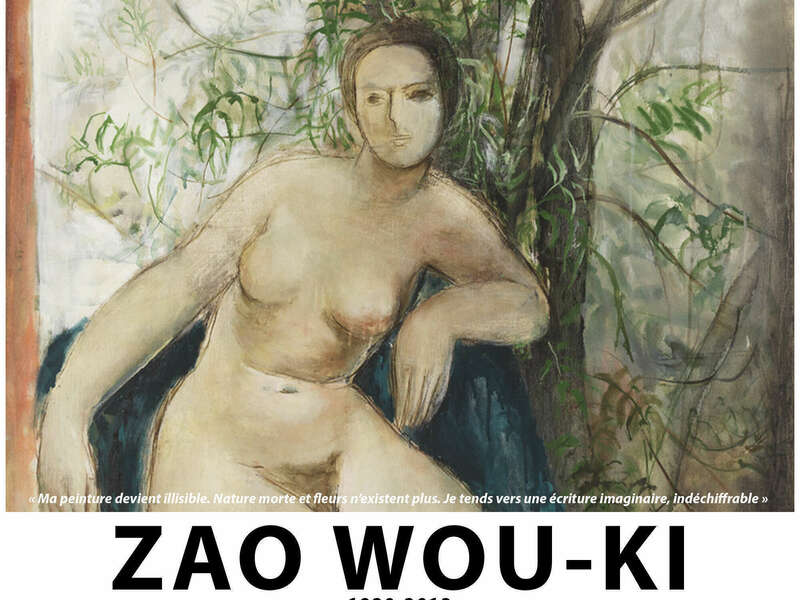

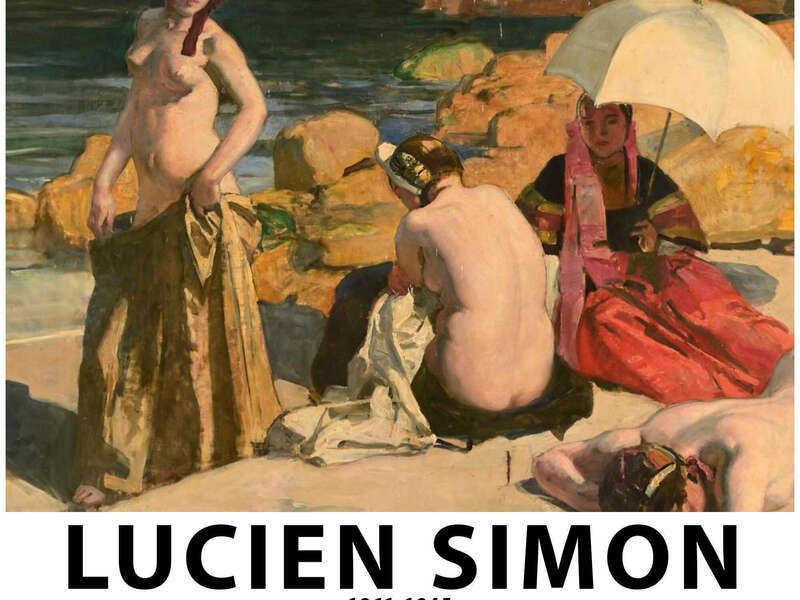

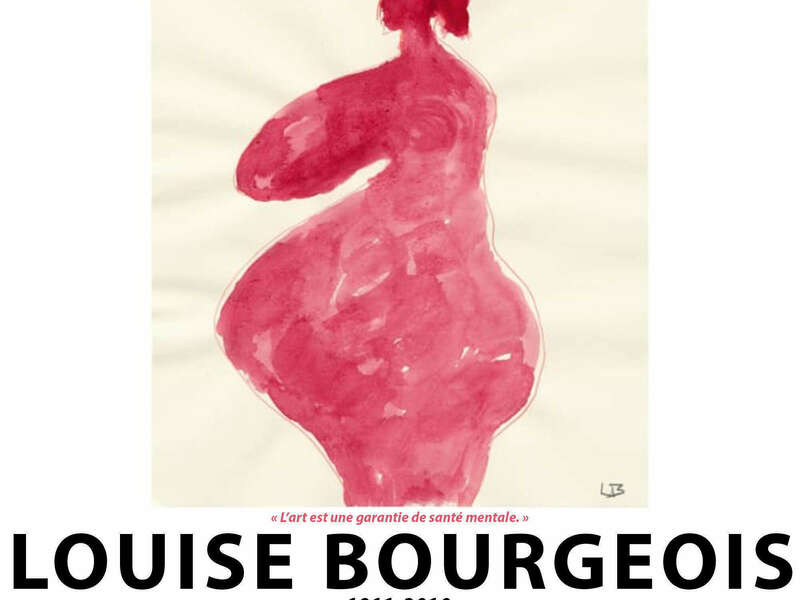

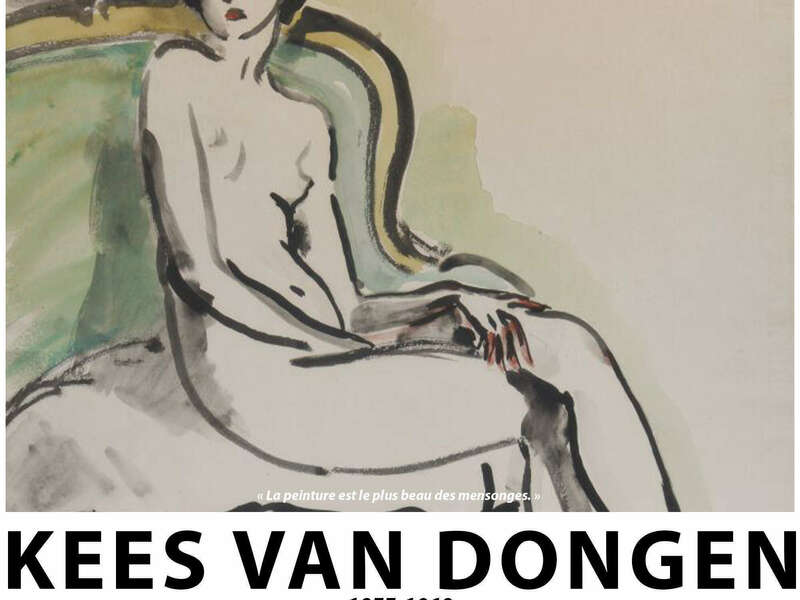

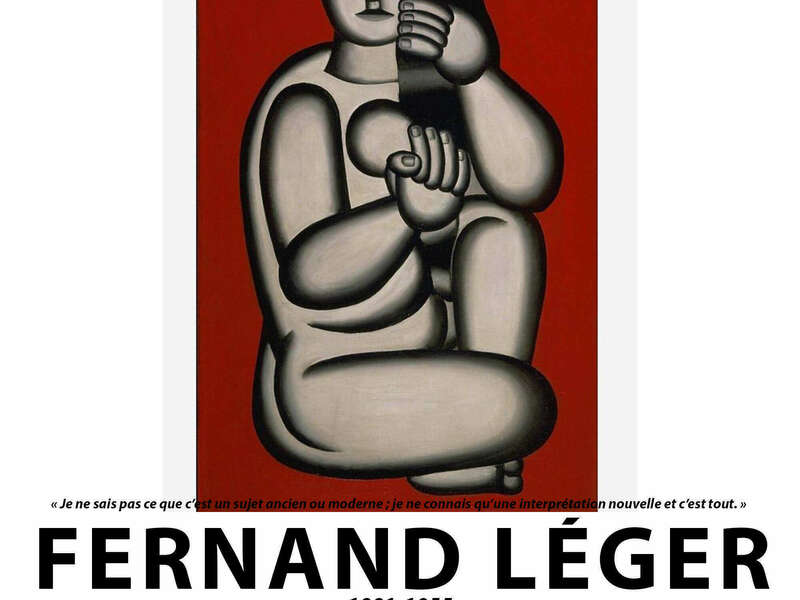

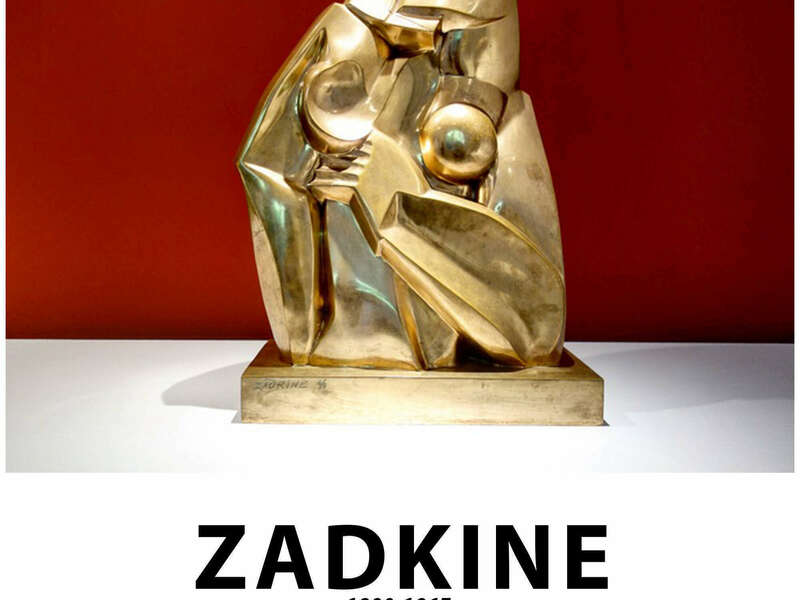

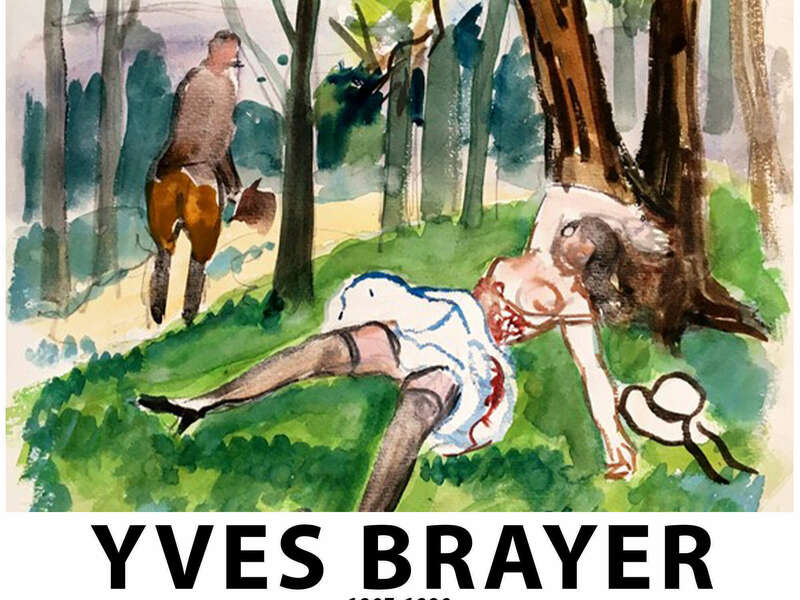

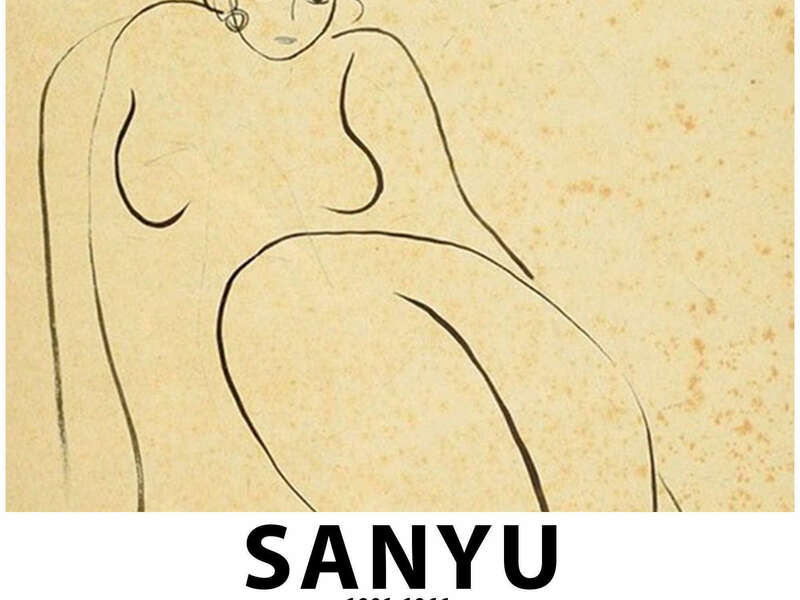

Les peintres les plus célèbres, comme les amateurs les plus secrets, vont venir à la Grande Chaumière, s’asseoir dans cet atelier un peu mystérieux pour pratiquer leur art intemporel, essentiellement d’après modèle vivant : croquis, dessin, peinture à l’huile, sculpture …: Chagall, Modigliani, Bourdelle, André Lhote, Foujita, Calder, Friesz, Krémègne, Lempicka, Fernand Léger, Louise Bourgeois, Joan Miró, Zao Wou-Ki, Chaïm Soutine, Zadkine, Paul Rebeyrolle…parmi bien d’autres (voir notre galerie de célébrités ici).

Plus de 120 ans après sa création, La Grande Chaumière, qui jouit d’une très grande réputation internationale, est une académie privée, ouverte aux amateurs de dessin, de peinture, de sculpture, de modelage…de tous âges, avec ou sans professeurs. C’est l’un des derniers lieux en France à proposer une offre artistique équivalente : ateliers libres, cours, stages…

"Sur la terrasse de Versailles", par Martha Stettler

Ils ont fait l'histoire...

Mont-Parnasse, carrefour mondial des Arts

Les artistes commencent à s'installer à La Ruche (rue Flaguière) dès le début du XXème siècle. Dès 1914, les artistes juifs européens viennent se réfugier, fuyant les persécutions, les pogroms et la censure.

Mont-Parnasse devient une pépinière d’artistes ; leurs noms entreront dans la légende : Chagall, Modigliani, Vlaminck, Derain, Bourdelle, Lhote, Foujita, Calder, Van Dongen, Friesz, Krémègne, Lempicka, Orloff, Léger, Bourgeois, des écrivains aussi comme Apollinaire, Max Jacob, Fargue, Aragon, Triolet, Kessel, Maïakowski, Cendrars puis Prévert; des musiciens comme Satie, Milhaud ou Poulenc; des photographes comme Brassaï ou Man Ray...

Montparnasse est un village abordable, comparé à Montmartre qui est devenu trop cher pour les artistes.

Il y a de la place, et depuis quelques siècles déjà, les bals s'y succèdent et attirent la jeunesse.

Le métro , allant de Montmartre à Montparnasse, permet aux classes moyennes de s'y installer et de trouver du travail dans les nombreuses fabriques locales.

À Montparnasse on boit pour quelques sous. Les artistes disent avoir la compréhension des cafés qui les accueillent le soir et jusqu’à l’aube.

(...)